|

Le bâtiment a un avantage sur

le système d’information : quand un immeuble s’effondre, cela se voit. Combien

de nos SI sont bancals, entretenus à grands frais et à coup d’expédients ?

Combien d’entre eux sont inefficaces, imposés par la hiérarchie à des

utilisateurs dont les avis ne sont pas écoutés ?

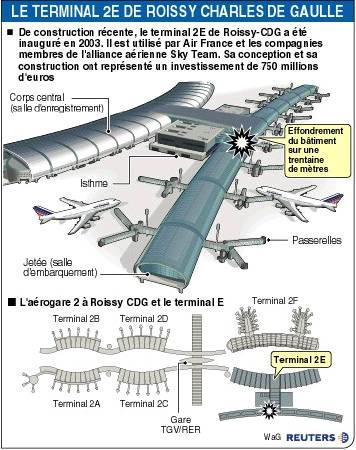

L’effondrement d’une partie du

terminal 2E de Roissy le 23 mai 2004 donne l’image visible, donc scandaleuse, de

situations qui, dans le domaine de l’informatique, n’ont pas la même évidence.

* *

Il se peut que cet accident

s’explique par les mêmes causes qui ont conduit à équiper le bassin parisien

d’un ensemble mal fichu d’aéroports.

Il est malencontreux d’avoir

deux aéroports, Orly et Roissy, l’un au sud, l’autre au nord de Paris, entre

lesquels la liaison par train prend une heure via la correspondance à

Antony.

En outre lorsqu’il s’est agi

d’équiper Roissy, dans une plaine où a priori tout était possible, on y a

installé non pas une mais deux aérogares. La station du RER étant placée

entre elles, on ne pouvait les atteindre qu’en prenant l’autobus (on a implanté

par la suite un arrêt à Roissy 2 mais l’autobus reste nécessaire pour atteindre

Roissy 1).

Le plan de Roissy 1, avec des

terminaux en étoile autour de l’anneau central, interdit tout redimensionnement

: tel il a été conçu, tel il restera, bloqué dans sa capacité initiale. Roissy

2, lui, peut être agrandi : c’est ainsi que l’on a construit les terminaux 2E et

2F. Mais les passagers en transit doivent, pour passer d’un terminal à l’autre,

traîner leurs valises tout au long de l'aérogare ou prendre un autobus aux horaires aléatoires.

Les

aéroports parisiens n’ont pas été conçus pour les passagers en transit, ni

pour la piétaille qui emprunte le RER, mais pour les personnes qui viennent en

voiture et la garent au parking. Roissy 2 a été ainsi construit autour des parkings

: c’était négliger les encombrements de l’autoroute A1 et ne pas anticiper le

rôle de « hub » que jouent désormais les grands aéroports.

Au plan esthétique enfin

l’anneau central de Roissy 1, avec son entrecroisement de passerelles

transparentes, peut satisfaire le regard. Mais qu’en est-il des ondulations de

béton de Roissy 2 ? La perspective intérieure qu’elles procurent est rompue,

disent les puristes, par les guichets d’enregistrement et autres portiques

électroniques qu’ont installés les exploitants. C’est dire que l’aérogare serait

belle s’il n’y avait pas d’exploitants, donc ni passagers ni d’avions :

quelle conception féroce de l’architecture !

Lorsque l’on transite par

l’aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta, on découvre un plan en forme de gril.

Il est facile de le redimensionner en ajoutant des barres supplémentaires. Les

terminaux sont reliés, entre eux comme au terminal principal, par la navette

d’un métro automatique. Les transits sont rapides et peu fatigants. Cette

aérogare-là a la beauté de l’intelligence, cette beauté qui fait resplendir

toute architecture adéquate à sa fonction.

* *

Venons-en à l’effondrement

d’une partie de l’aérogare 2E. Comme, pour tout accident, il faut un coupable,

on le cherche. L’architecte ? Les entreprises ? Les vérificateurs ? Mais il

n’est pas besoin d’enquête pour rappeler un principe : le premier coupable,

c’est nécessairement Aéroport de Paris, maître d’ouvrage ; et si l’on tient

absolument à mettre au pilori une personne physique, ce doit être son président

et lui seul.

Le maître d’ouvrage est en

effet responsable de sa mission, de la qualité des outils qu’il met en œuvre

pour la remplir, de l'organisation dont il se dote. C’est lui qui a rédigé les

cahiers des charges, négocié les contrats, désigné le maître d’œuvre,

réceptionné les travaux. S’il y a eu un défaut de fabrication, il aurait dû le

détecter.

Quand on dit « maître

d’ouvrage », on désigne une personne morale, une entreprise, et non la personne

physique à qui l’on a donné mission de la représenter et à qui, trop souvent, l’on

refuse les moyens et la légitimité nécessaires.

La responsabilité du maître

d’œuvre et des entreprises vient en second, s’il y a eu tromperie sur la qualité

des fournitures : mais même alors le maître d’ouvrage sera coupable de ne pas

l’avoir perçue et de ne pas avoir fait corriger les défauts avant la mise en

exploitation.

* *

Il en est de même pour le

système d’information. Pourquoi plaidons-nous pour la professionnalisation de la

maîtrise d’ouvrage du SI ? Parce que la maîtrise d’ouvrage est responsable de

son organisation, de ses processus de travail et de leur automatisation, apport

spécifique du SI. Si une partie d'un SI s’effondre comme s’est effondrée une

partie de Roissy 2, ce sera de la faute de la maîtrise d’ouvrage. Comme

il lui serait alors commode de se réfugier derrière l’informatique, ou derrière

des fournisseurs qu’elle avait divisés pour mieux régner sur eux !

C’est pour pouvoir se défausser

de leur responsabilité en cas de « pépin » que des maîtrises d’ouvrage préfèrent

ignorer leur système d’information et confier sa conception à la direction

informatique de l'entreprise ou, pis encore, à une SSII. Cette démission est une

faute systémique plus grave, par ses conséquences, que l’étourderie ou la

négligence qui auront causé le « pépin ». |