|

Dès le début des années quatre-vingt-dix, la révolution de

l'informatique et des télécommunications élimine définitivement l'obstacle que

pouvait constituer jusqu'alors l'éloignement géographique des places offshore.

Il est désormais aussi facile, pour une entreprise ou même un particulier, de

gérer son argent avec un établissement financier du Vanuatu, en Océanie, qu'avec

la banque installée au coin de son pâté de maisons.

(Jean-Louis Gergorin, Rapacités, p. 139).

Nous en avions entendu de belles sur Jean-Louis Gergorin

à l'occasion de l'affaire "Clearstream 2" : un

"paranoïaque", un "fou", un "menteur"... dans cet

ouvrage il s'explique calmement et on ne

discerne aucun symptôme de paranoïa. Il ne se plaint pas de son

sort, alors qu'il a perdu son emploi et qu'il est mis en examen : voilà de la

dignité. Oui, il a menti, et il le regrette, mais il a cru devoir le faire et il

explique pourquoi.

Il démonte l'affaire Clearstream 2", et il démonte aussi - c'est le plus intéressant pour nous - le mécanisme de l'économie contemporaine,

celle qui s'est installée depuis 1975 et où s'articule deux mondes : le

monde de l'échange équilibré, qui est le seul que

les économistes considèrent ; celui de la prédation, également nommé

"économie souterraine" parce que la théorie économique ne lui a jusqu'à présent

accordé aucune attention. Le blanchiment est l'interface entre ces deux mondes :

Le blanchiment fonctionne dans les deux sens : le fruit de la

corruption, de la fraude, des trafics illégaux ou criminels, doit être "blanchi"

avant de pouvoir s'insérer dans l'économie légale, celle de l'échange équilibré,

afin de ne pas offrir de prise aux enquêtes de la police, de la justice et du

fisc

; les fonds que les entreprises orientent vers une utilisation illicite doivent

être "noircis" par un artifice comptable afin d'alimenter la "caisse noire" où

l'on pourra puiser les fonds nécessaires.

Gergorin explique en détail le mécanisme des commissions et

"rétrocommissions" (il est l'inventeur de ce dernier terme, inspiré par

l'expression évangélique "Vade retro, Satanas" et que l'on

nomme en anglais kickback). Nous allons en présenter ici un petit modèle.

* *

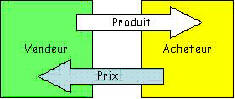

Partons de l'échange normal : le vendeur et l'acheteur se

mettent d'accord sur le produit à vendre et sur son prix ; le produit est livré

à l'acheteur qui, en échange, paie le prix au vendeur. Nous sommes dans le monde

de l'échange équilibré à l'état pur.

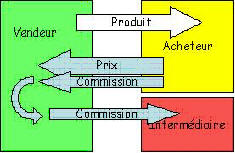

Il se peut - cela se produit souvent - que l'intervention d'un

intermédiaire soit nécessaire pour conclure le marché. L'intermédiaire peut

remplir plusieurs fonctions utiles : faciliter les relations entre vendeur et

acheteur, garantir l'exécution ponctuelle des paiements etc. Il

perçoit une rémunération, la commission, qui lui est versée par le

vendeur. Le montant de la commission est dégressif en fonction du montant du

contrat et s'exprime en pourcentage de ce montant (usuellement quelques pour

cent, et au plus 10 %). Il s'ajoute naturellement au prix que paie l'acheteur.

Le principe de la commission n'a rien de répréhensible en soi,

car l'intermédiaire peut rendre de réels services : il n'est pas facile, surtout

lorsque l'on commerce avec un pays étranger, d'établir une relation confiante

entre un vendeur et un acheteur qui ne parlent pas la même langue, n'ont pas la

même culture, et dont les pays n'ont pas les mêmes lois. Dans l'économie

contemporaine, le commerce s'organise d'ailleurs de plus en plus autour d'intermédiations

qui facilitent les transactions et les répartitions entre partenaires. Ces

commissions-là sont déclarées par le vendeur, et restent dans le circuit de

l'argent "propre".

Mais il existe aussi des commissions illicites, dont le

montant s'exprime alors en dizaines de pour cent du contrat ; elles sont utilisées pour corrompre ou

pour se plier aux

exigences de personnes diverses :

- celle qui, chez l'acheteur, conclut les achats (c'est ce que l'on appelle

"acheter les acheteurs") ;

- celles qui, dans les administrations (douane, économie, armée), donnent leur

aval à la transaction ;

- les experts qui comparent les offres des fournisseurs, etc.

Les corrompus préfèrent souvent être rémunérés "au noir" car

cela leur permet d'échapper aux contrôles et à la fiscalité. Il faut donc que le

vendeur "noircisse" le montant de la commission avant de la leur verser.

Voici une anecdote qui illustre comment les choses se passent.

Un industriel doit vendre 100 000 exemplaires d'un appareil électrique

dans un pays de l'ex-Yougoslavie. Le prix unitaire est de 30 €. Le responsable

des achats lui demande de mentionner sur le devis un prix unitaire de 100 €, qui

sera facturé à son entreprise, et de s'engager à verser sur un compte bancaire en Suisse 70

€ par unité vendue - ce qui suppose bien sûr que l'industriel puisse "noircir"

cette somme, c'est-à-dire l'extraire d'une façon ou d'une autre de sa comptabilité avant de

la virer sur ce compte.

Où va l'argent des commissions illicites ? Parfois il restera

dans la poche de celui qui l'a perçu, mais le plus souvent il ira en tout ou

partie alimenter les caisses noires des syndicats, des partis politiques, des

dirigeants etc. Les flux qui en résultent se ramifient selon un dessin

institutionnel occulte et leur comptabilité est d'autant moins officielle qu'il

importe d'échapper à la vigilance du fisc. La discrétion des personnes

impliquées est donc nécessaire et elle est naturellement rémunérée par des

miettes, parfois importantes, que les organisateurs leur abandonnent ou leur

laissent prélever. En pratique, l'impunité leur est garantie en raison des

avantages que les institutions en place tirent de ce système.

Une corruption purement individuelle serait vulnérable : le

corrompu sera bientôt dénoncé par des personnes qui le jalousent. Par contre la

ramification du flux de la corruption et son organisation en réseau lui

confèrent sa pérennité et, sauf accident, son immunité : quiconque s'attaque à

un élément du réseau s'expose en effet à une contre-attaque venant d'un autre

élément. Comme les contours du réseau sont flous, personne ne sait jusqu'où

s'étendent les solidarités qui le protègent et cela intimidera ceux qui, sans

pouvoir ou vouloir bénéficier de la corruption, en ont connaissance.

Les commissions illicites sont de règle, si l'on peut dire,

lorsque l'on commerce avec des pays dont l'organisation est restée féodale, et

qui ignorent donc l'échange équilibré : il est notoire que l'on ne peut rien

exporter vers ces pays si l'on ne reverse pas un pourcentage élevé du prix de

vente (de l'ordre de 30 %). Mais elles sont également pratiquées dans les pays

développés, et par exemple en France : les fournisseurs de l'informatique d'une

grande entreprise m'ont cité le taux de 1 %, taux modeste mais qui représente

une belle somme vu les montants en jeu ; un éditeur m'a dit que le directeur

d'une administration avait exigé 10 % du montant des commandes qui lui étaient

adressées. Lorsque j'étais chef d'entreprise j'ai raté des contrats que j'aurais

certainement eus si je m'étais pliés à certaines exigences.

* *

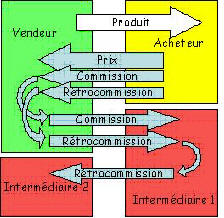

Admettons toutefois, et c'est globalement vrai, que la

commission illicite alimente surtout les pays féodaux ; la rétrocommission,

elle, revient vers le pays industriel vendeur, et contrairement à la commission

elle n'est jamais licite.

Une partie de la somme qui est versée par le vendeur à

l'intermédiaire du pays acheteur, que nous nommerons "intermédiaire 1", est

reversée à un autre intermédiaire ("intermédiaire 2"), situé dans le pays

vendeur. L'acheteur paie évidemment au vendeur l'addition du prix normal, de la commission

et de la rétrocommission. L'intermédiaire 1 perçoit la commission, plus la

rétrocommission, qu'il verse à l'intermédiaire 2.

Qui est le destinataire de la rétrocommission ? Ce n'est plus

un intermédiaire en ce qui concerne le marché considéré, car il ne connaît pas

l'acheteur. Ce peut être un salarié ou plus souvent un dirigeant du vendeur,

désireux de s'enrichir en cachette du conseil d'administration et des

actionnaires ; ce peut être un responsable politique que le vendeur veut obliger

; ce peut être la caisse noire de l'entreprise, pour financer des

commissions illicites sur d'autres marchés. Le système a été abondamment utilisé

pour alimenter les caisses noires des partis politiques et, comme toujours, des

miettes substantielles ont été distribuées aux personnes dont la discrétion

était nécessaire. Alors la corruption ne concerne pas seulement le pays féodal :

le pays développé lui-même est atteint.

L'organisation du blanchiment est indispensable à ce système :

les commission illicites et les rétrocommissions sont nécessairement de l'argent

noir, détenu sous forme de valises de billets de banque ou de comptes bancaires

dans des paradis fiscaux (des pays exotiques, mais aussi de petits pays

européens s'en sont fait une spécialité rémunératrice). Si l'on veut pouvoir

réinjecter cet argent dans le flux de l'économie légale, par exemple pour

acheter une entreprise ou un immeuble, il faut pouvoir le "blanchir".

Le blanchiment se réalise, pour l'essentiel, dans le système

bancaire : il est hautement rémunéré et sous la pression de leurs actionnaires,

qui réclament toujours plus de dividendes, certaines banques cèdent à la

tentation. Le mécanisme du blanchiment a été démonté par Denis Robert, notamment

dans La boîte noire ; Gergorin dit (p. 114) que les

analyses de Denis Robert ont été trop imprécises mais dans l'ensemble il les

confirme.

L'informatisation de la finance a facilité le blanchiment, en

offrant des procédés qui interdisent de remonter à la source d'un flux d'origine

illicite. Ainsi, alors que l'économie contemporaine suscitait une prédation

endogène (car, étant l'économie du risque maximum - voir

e-conomie - elle est aussi celle où

il est le plus tentant de rechercher la sécurité en corrompant les représentants

des acheteurs et des organismes de contrôle), elle se dotait des moyens de

l'exercer.

Supposons que sur le montant d'un marché la rémunération de

l'intermédiation licite soit de 5 %, la commission illicite de 25 % et la

rétrocommission de 10 %. Il en résulte :

- que le montant du marché est 70 % plus élevé que la valeur du produit vendu,

c'est-à-dire que le prix auquel il serait vendu s'il n'y avait aucune commission ;

- que 65 % du marché sont licites et que 35 % correspondent à de l'argent qu'il aura

fallu ou qu'il faudra "noircir", puis "blanchir", et qui alimentent la

ramification des réseaux de corruption.

Quelle est la part des commissions illicites et des

rétrocommissions dans l'économie ? Certains estiment qu'elle est de l'ordre de

40 % dans le commerce mondial, et de beaucoup plus dans les flux financiers car

pour pouvoir brouiller les pistes une opération de blanchiment multiplie les

transactions.

* *

Quels sont les effets économiques de ces phénomènes ?

Ils se traduisent d'abord par de l'inflation par les prix, les prix payés

par les acheteurs étant plus élevés qu'ils ne le seraient autrement ; par de

l'inflation en volume, certaines opérations étant montées dans le seul but de

procurer des commissions (certains pays ont ainsi des avions de chasse sans

pilotes et des bateaux de guerre sans équipage) ; puis par

un frein à l'amélioration des institutions dans les pays pauvres, la corruption

apportant aux organisations de type féodal des ressources qui confortent leur

pérennité ; enfin, par la dégradation des institutions pays riches eux-mêmes,

dont les missions seront trahies ou détournées pour pouvoir organiser des

financements illicites.

Il est donc nécessaire, lorsqu'on étudie l'économie

contemporaine, de voir qu'elle comporte deux "mondes" d'importance à peu près

égale, celui de l'échange équilibré et celui de la prédation, qui

communiquent par le mécanisme du blanchiment. Toute analyse qui négligerait

cette structure rencontrera des absurdités apparentes (le fait qu'une

institution agisse au rebours de sa mission paraît absurde) et sera aveugle à

certains des déterminants essentiels de la prospective.

Sans doute, comme l'a dit à Gergorin un ancien directeur du

Trésor (p. 76) "connu pour sa rigueur et son intégrité", l'organisation du

blanchiment autour de plates-formes de compensation comme Clearstream ou

Euroclear "joue un rôle utile en facilitant la réintégration dans le système

financier de fonds dont il vaut mieux ne pas connaître l'origine, mais qui sont

bien utiles au développement économique mondial". Mais le fait que "la part de

l'activité mondiale contrôlée par des capitaux non identifiés n'ait aucune

raison de cesser d'augmenter" (p. 77) multiplie cependant les risques de

déstabilisation, et par ailleurs on constate dans l'économie mondiale un excès

plutôt qu'un manque de liquidités - dont l'une des conséquences est la hausse

excessivement rapide des prix dans l'immobilier.

* *

J'ai connu de bons ingénieurs, passionnés par leur métier et

désireux de bien faire, qui ont sombré dans la dépression chronique après avoir

été confrontés à une absurdité dont ils ne pouvaient pas entrevoir les causes.

L'expérience m'a appris à interpréter certaines situations.

Lorsqu'un corrompu, obligé de défendre une décision absurde, se trouve contraint

de répondre

à une argumentation raisonnable, la discrétion lui interdit d'expliquer sa

position : alors il prend prétexte d'un mot dont il se scandalise et se met en

colère pour clore la discussion.

|