Résumé

Pour l’entreprise, l’ordinateur n’est pas

une machine de plus, les TIC ne se réduisent pas à une collection de

gadgets : après 1975 l’informatisation a fait émerger l’entreprise

contemporaine qui met en scène l’alliage de l’organisation et de

l’automate en réseau. La nature des produits, la structure de l’emploi et des

qualifications, la forme de la concurrence en sont transformées. Cette

évolution, qui est loin d’être achevée, nous confronte à des possibilités et

des menaces qu’il faut percevoir clairement.

The computer is not

just another machine; IT is not just a collection of gadgets. After 1975 the

contemporary firm resulted from the computerization, putting in action

an alloy between its organization and the networked automaton. Products,

employment and qualifications – as well as the mechanisms of competition –

have been modified. This evolution, far from being accomplished, confronts us

with opportunities and dangers which we have to perceive clearly.

*

*

D’un système technique à l’autre

Qu’il y ait eu une cassure en 1975,

beaucoup d’observateurs le confirment. Selon Nicolas Baverez cette année-là

sépare les « trente glorieuses » des « trente piteuses ».

Mais quelle est la nature de cette cassure ?

Pour l’interpréter prenons pour outil le

modèle des « systèmes techniques » qu’a proposé Bertrand Gille :

chaque époque de l’histoire est caractérisée par une synergie entre quelques

techniques fondamentales. Dans les temps modernes l’entreprise industrielle

naît au XVIIIe siècle de la synergie entre la mécanique et la

chimie ; s’y ajoute vers la fin du XIXe siècle l’électricité, et

cela donne naissance à l’entreprise moderne. En 1975 enfin naît

l’entreprise contemporaine qui exploite la synergie toute nouvelle entre

la microélectronique et le logiciel.

Chaque système technique suscite

progressivement une structure institutionnelle qui lui est adaptée. Lorsque le

potentiel que procure la synergie s’épuise, cette structure résiste de toute

la force de son inertie à l’émergence du système technique suivant : il est en

effet dans la nature des choses qu’une institution, créée au départ pour

remplir une mission, s’organise puis se fossilise, la mission étant perdue de

vue au bénéfice de la reproduction de l’organisation à l’identique.

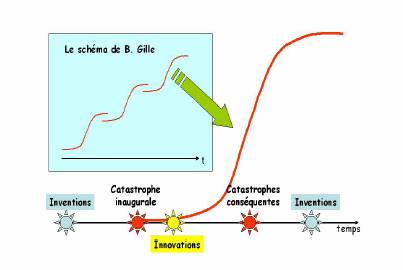

C’est pourquoi l’invention, qui rend de

nouvelles techniques possibles, ne suffit pas pour faire naître un nouveau

système technique. Il faut aussi qu’une catastrophe inaugurale ait

liquidé les institutions existantes, ou les ait tout au moins suffisamment

affaiblies pour que leur résistance ne puisse pas bloquer la mise en œuvre des

possibilités nouvelles.

Si l’industrie naît avec la

Grande-Bretagne vers 1707, c’est à la suite de la longue révolution qui,

pendant les XVIe et XVIIe siècles, avait bouleversé

l’Angleterre en mettant à bas la cléricature catholique et en exterminant

l’aristocratie pour aboutir enfin à la Glorious Revolution de 1688.

Alors il est devenu possible, dans ce pays et celui-là seul, d’exploiter à

fond les possibilités qu’avaient ouvertes la redécouverte de la pensée

rationnelle à la Renaissance, puis l’invention de la démarche expérimentale

par Galilée.

Graphique 1 : dynamique d’un système technique

Quand un nouveau système technique

s’épanouit dans le pays qui, le premier, a su exploiter une synergie féconde,

il lui confère de tels avantages commerciaux et stratégiques qu’il est

inévitablement imité par d’autres pays ; mais dans ces pays-là sa rencontre

avec les institutions en place provoque des catastrophes conséquentes –

c’est une des clés de la révolution française.

L’entreprise moderne, elle, naît dans le

loop de Chicago après l’incendie du 8 octobre 1871 (catastrophe

inaugurale). Elle s’épanouira à partir de 1895 avec la deuxième révolution

industrielle, celle de l’électricité. Chicago a été le premier en date des

centres d’affaires modernes : grâce aux chemins de fer, et surtout après

l’invention du wagon frigorifique en 1877, il est devenu le pivot du négoce

mondial des produits agricoles et de la viande. Autour de ce négoce se sont

créés en quelques années des banques, des assurances, une bourse, des services

administratifs, une université, des industries, bref toutes les activités

propres à la très grande ville y compris la délinquance. L’organisation

méthodique du travail de bureau s’y concrétisa dès 1884 par l’édification du

premier gratte-ciel.

* *

Bien avant 1975, des inventions avaient

préparé des techniques qui étaient prêtes à former une nouvelle synergie : le

premier langage de programmation (Fortran) date de 1954, le circuit intégré de

1958, Arpanet (précurseur de l’Internet) de 1969, le microprocesseur de 1971,

Ethernet de 1973, le micro-ordinateur enfin de 1974.

Mais il fallait une catastrophe inaugurale

pour que ces inventions, donnant naissance à des innovations, fussent mises en

œuvre : la catalyse a été déclenchée par l’embargo sur le pétrole décidé par

l’OPEP le 17 octobre 1973, pendant la guerre du Kippour. Les entreprises

virent alors dans l’informatique une planche de salut.

Graphique 2 : évolution de la structure de la population active

Le choc a été violent. L’emploi dans

l’industrie et le BTP,

dont la part dans la population active avait crû de façon pratiquement

continue depuis le début du XIXe siècle, atteint en 1975 son

maximum à 39 % ; puis il entame une décroissance qui ne sera pas même ralentie

par le « contre-choc pétrolier » de 1986. La cassure tendancielle qu’on lit

sur le graphique ci-dessus est révélatrice : en 1975, l’économie française a

changé de nature, tout comme d’ailleurs les économies des autres pays riches.

En 2006, alors que le secteur tertiaire emploie 74,5 % de la population active,

l’industrie et le BTP n’en emploient plus que 21,3 %.

* *

L’esquisse ci-dessus est sommaire. Nous

avons fait l’impasse sur nombre de points importants comme, par exemple, le

rôle du moteur dans la géographie et l’organisation de l’entreprise

industrielle, ou encore l’influence de l’industrie dans le domaine de

l’armement etc. : nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à des travaux

approfondis

et le prier d’accepter, au moins comme une hypothèse dont il explorera avec

nous les conséquences, le schéma que nous proposons. Résumons le :

(A) l’histoire économique se découpe en

épisodes caractérisés chacun par le déploiement d’une synergie entre quelques

techniques fondamentales et cette synergie constitue un système technique ;

(B) chaque système technique met en place

progressivement les institutions nécessaires à son fonctionnement ;

(C) ces institutions, donnant la priorité

à la reproduction à l’identique de leur organisation, perdent leur mission de

vue ;

(D) le passage d’un système technique à

l’autre suppose (1) des inventions, qui rendent possible la mise en

exploitation de ressources naturelles nouvelles ; (2) une catastrophe

inaugurale qui liquide ou affaiblit les institutions en place ; (3) des

innovations concrétisant le potentiel que comportaient les inventions ;

(E) le nouveau système technique naît

d’abord dans un pays pionnier, lui conférant un avantage économique et

stratégique. Les autres pays l’imiteront, ce qui déstabilisera leurs

institutions et provoquera des catastrophes conséquentes.

* *

Pendant un siècle et demi la puissance des

nations s’est mesurée selon leur degré d’industrialisation. Le pays pionnier

était la Grande-Bretagne, qui s’était ainsi hissée au premier rang et que les

autres pays imitaient de leur mieux.

Aujourd’hui, la puissance des nations se

mesure selon leur degré d’informatisation. Les Etats-Unis sont le pays

pionnier. Les autres pays trottinent derrière eux, subissant des catastrophes

conséquentes.

Quels sont les facteurs qui catalysent une

nouvelle synergie, et pourquoi dans un pays plutôt qu’un autre ? Pour

expliquer l’avance prise par l’Angleterre, puis par les Etats-Unis, on peut

évoquer avec Max Weber l’éthique protestante

ou, avec Gramsci, l’hégémonie de l’entreprise parmi les institutions

américaines ;

le lieu où se produit la catastrophe initiale est lui aussi déterminant.

Lorsqu’une nouvelle synergie se déploie

elle est aussi indifférente aux priorités et valeurs humaines que ne peut

l’être un phénomène naturel. L’informatique n’est ainsi ni meilleure, ni pire,

que ne l’a été l’industrie : comme celle-ci le fit naguère, elle se plie aux

désirs de ceux qui la mettent en œuvre et présente donc, liés ensemble comme

un bouquet, autant de dangers que de possibilités.

De ce point de vue rien ne semble plus

nécessaire, aujourd’hui, que de prendre la mesure, de comprendre la nature du

phénomène de l’informatisation

et en tout premier des transformations qu’il provoque dans son lieu

privilégié : l’entreprise.

Alliage de l’APU et de l’EHO

Le mot « ordinateur » et l’anglais

« computer », tout comme l’adjectif « numérique », sont des termes

malencontreux car leurs connotations orientent l’intuition vers de fausses

pistes.

L’ordinateur ne crée pas de l’ordre :

si vous n’y veillez pas vous-même, un désordre inouï s’installe dans votre

répertoire et sur votre disque dur. On n’utilise pas l’ordinateur seulement ni

principalement pour des calculs, des computations : ni le traitement de

texte, ni la messagerie ne relèvent du calcul et s’il est vrai qu’ils se

concrétisent sous forme de 0 et de 1 dans les mémoires et processeurs ils ne

sont pas plus numériques que ne le sont les couleurs pour un peintre,

lequel ne raisonne pas sur des longueurs d’onde.

L’expression qui rend compte de

l’ordinateur, c’est automate programmable ; et comme il ne se sépare

plus aujourd’hui du réseau, nous dirons automate programmable doué

d’ubiquité, APU.

Le canard digérateur de Vaucanson était un

automate mais il n’était pas programmable ; le métier à tisser de Jacquard

obéissait à un programme mais ne pouvait rien faire d’autre que du tissage.

L’ordinateur est un automate essentiellement programmable, fait pour

exécuter tout ce qu’il est possible de programmer : traitement de texte,

musique, vidéo, pilotage automatique d’un avion, commande des robots etc. Il a

fallu un étonnant effort d’abstraction pour concevoir l’automate à tout faire,

sans finalité déterminée mais bâti pour commander des périphériques

spécialisés (écran, imprimante, hauts parleurs, ailerons d’un avion etc.).

L’ordinateur qui se trouve sur notre

bureau est relié, via le réseau local ou l’Internet, à des ressources de

puissance et de mémoire, des serveurs dont la localisation nous est

indifférente : il nous donne ainsi accès à un espace logique,

sémantique, où résident des documents (textes, images, sons) et où la distance

s’exprime non plus selon la géographie mais selon l’intelligibilité ou (ce qui

revient au même) l’intérêt d’un texte pour un lecteur.

L’ensemble que forment notre ordinateur,

le réseau et les serveurs constitue un seul automate, un seul APU car nous ne

faisons pas de différence, lorsque nous utilisons l’écran-clavier, entre les

ressources qui résident sur notre disque dur et celles qui résident sur un

serveur.

Devant l’APU, on ne fait jamais que trois

choses : lire, écrire, lancer des traitements ; mais s’il est tout simple

d’évoquer ces trois actions leur contenu se décline selon une infinie

diversité. Dans l’entreprise, l’APU assiste le travail des agents

opérationnels, des cadres et des dirigeants en leur donnant accès à l’espace

logique et à des outils de traitement.

Entre l’APU et l’être humain s’établissent

ainsi une coopération, une synergie, et pour qu’elles soient fécondes les tâches

doivent se partager selon les aptitudes de chacun des deux partenaires. L’APU

est infatigable dans l’exécution des tâches répétitives, il sait classer et

retrouver des documents, il calcule très vite. L’être humain, pour sa part,

sait comprendre, expliquer, décider. Chacun des deux est maladroit dans ce que

l’autre sait bien faire.

Précisons que l’être humain qui agit dans

l’entreprise n’est pas l’être humain entier, l’individu ineffable que chacun

porte en lui : c’est l’être humain inséré dans une organisation et qui met sa

compétence au service de la production, l’« être humain organisé », EHO.

On peut certes estimer que c’est là une conception limitée, mutilée de l’être

humain ; mais il est sans doute préférable que l’entreprise ne se soucie

pas de l’intimité de ses salariés, de leurs orientations personnelles. Le

fait est qu’elle ne considère que leur compétence professionnelle.

L’entreprise contemporaine se construit

autour de l’alliage « EHO - APU » tout comme l’entreprise industrielle s’était

construite autour de l’alliage « homme – machine ». Alors que la machine avait

pour fonction de soulager l’effort physique, l’APU assiste l’effort

mental que demande la production. L’APU n’est donc pas simplement une

machine de plus, son intervention dans l’entreprise est d’une autre nature que

celle de la machine. Il s’allie à une autre couche de l’être humain, plus

intime et plus délicate sans doute que ne le sont sa musculature et son

squelette.

Intellectualisation de l’entreprise

L’informatisation a suscité une

extraordinaire intellectualisation de l’entreprise. Tous les êtres que

l’action de celle-ci implique (produits, clients, fournisseurs, partenaires,

méthodes, processus etc.) sont en effet dotés d’une doublure informationnelle

qui les représente dans le système d’information (SI) et que l’EHO peut

construire, consulter, enrichir, modifier, commenter, faire circuler, partager

et soumettre à des traitements automatiques. Les processus de

production sont ainsi précédés, accompagnés et suivis par une opération

documentaire qui les prépare, les assiste et les contrôle.

Le système d’information (SI)

L’expression « système d’information » désigne la structure

et le fonctionnement de la doublure informationnelle de l’entreprise.

L’organisation d’un SI articule :

- la DSI, maître d’œuvre de la plate-forme informatique et télécoms

(mémoires, processeurs, réseaux, systèmes d’exploitation, logiciels) qui

rassemble les ressources physiques du SI ;

- les maîtrises d’ouvrage qui, dans chacun des « métiers » de l’entreprise,

sont responsables de la définition sémantique et logique (urbanisation,

modélisation, spécifications) qui guide la réalisation des logiciels dits

« applicatifs ».

Pour mettre au point un SI, il faut sélectionner les êtres

qu'il va

identifier puis choisir, dans la

diversité de leurs attributs, ceux qu’il retiendra et la façon dont il

les enregistrera (codages et nomenclatures). Cela suppose une

pratique de l’abstraction.

Mettre l’abstraction en œuvre au service de

l’action fait émerger, dans la pensée, une démarche sans doute

habituelle dans la vie courante mais que l’intellect a du mal à assimiler.

Alors que la pensée mathématique, sur laquelle s’appuie la philosophie héritée

des Grecs, est fondée sur des définitions et répond donc à la question

« qu’est-ce que c’est » (what is), l’informatique répond en effet à la

question « comment faire » (how to) qui indique à la pensée de tout

autres priorités.

L’algorithmique est par ailleurs un art d’autant plus complexe qu’il doit

jouer avec les limites de l’APU, notamment avec la dimension finie de sa

mémoire.

Orienté vers l’action, le SI accorde plus

d’importance au processus qu’aux concepts – plus précisément il met les

concepts en scène au sein du processus de production dans lequel ils évoluent.

L’« objet » informatique (en fait, le dossier) qui représente un client, un

agent, un produit etc. se transforme ainsi pour enregistrer les événements

survenus dans sa relation avec l’entreprise : il a un « cycle de vie ».

Articuler ainsi le même et la

différence, maintenir l’identité d’un être qui évolue, c’est une

expérience que chacun fait dans sa propre vie puisque nous ne cessons

d’évoluer de la naissance à la mort. Cependant notre pensée, suivant le chemin

inauguré par Parménide et Platon, place plus volontiers l’Être dans des

concepts qui, comme ceux du cercle ou du triangle, ne comportent aucun

changement. Il en résulte qu’elle peine à se représenter

l’évolution et la transformation. La dynamique du SI, le traitement des

questions de synchronisme, parallélisme, concurrence, persistance etc. posent

des problèmes parmi les plus délicats.

* *

Intellectualisation de l’entreprise,

doublure informationnelle, pratique de l’abstraction, approche du réel par les

processus plutôt que par les concepts : ces nouveautés se heurtent, dans

l’entreprise, au réalisme trivial du « business is business », aux

exigences sommaires de la « bottom line » et du profit à court terme, à

l’avidité des actionnaires et des dirigeants, aux soucis de carrière des

cadres etc.

Dans les DSI,

dans les SSII,

auprès des maîtrises d’ouvrage, des agents au statut modeste ou moyen

accomplissent un travail intellectuel que la plupart des entreprises ne

comprennent pas et qu’elles ne savent pas évaluer. Ils rencontrent des

blocages psychologiques, sociologiques, parfois philosophiques et ces derniers

sont les plus difficiles à surmonter. Les particularismes des directions et

établissements s’opposent à la bonne tenue des référentiels ; le goût du

secret et le petit pouvoir que confère le monopole d’une information

s’opposent à la production d’indicateurs ; la crainte du contrôle s’oppose à

la mise en place de workflows ;

la séparation que l’on croit devoir établir entre la pensée et l’action, entre

l’intellect et l’entreprise, s’oppose à la pratique de l’abstraction.

Il s’en faut donc de beaucoup que

l’informatisation soit comprise et bienvenue. Mais elle est à l’œuvre,

irrésistiblement ; elle pousse les entreprises et les fait avancer, même si

c’est à reculons, maladroitement, lentement, en trébuchant sur le moindre

obstacle.

Et si cette évolution interne ne suffit

pas, l’entreprise évoluera encore par le mécanisme des décès et naissances qui

renouvellent continuellement sa démographie.

* *

L’entreprise est une institution, une

organisation formée en vue d’une mission, et toute institution peut être

considérée comme une entreprise si l’on assimile sa mission à un produit.

C’est notamment le cas des grands systèmes institutionnels (parlementaire,

judiciaire, sanitaire, éducatif etc.) dont se sont dotés les pays

industrialisés et qui se sont, non sans luttes et tâtonnements, adaptés aux

besoins de l’économie industrielle.

Mais contrairement à l’entreprise ces

systèmes institutionnels jouissent d’une pérennité au moins apparente qui

s’oppose à leur renouvellement. Imitant l’Église qui en Europe a servi de

modèle à toutes les institutions, ils ont sacralisé leurs procédures ainsi que

la hiérarchie

des pouvoirs légitimes de décision et d’arbitrage. Selon la pente fatale à

toute institution, certains d’entre eux ont perdu leur mission de vue au

bénéfice de corporations auxquelles ils servent de forteresse.

Plus encore que l’entreprise, les grands

systèmes institutionnels résistent donc à l’informatisation de toute la force

de leur inertie. Ils ont milité pour détruire l’informatique, l’expulser comme

un corps étranger et dangereux, et ils ne sont pas pour rien dans l’échec des

tentatives européennes et françaises : Plan Calcul (1966-1975), Plan

« informatique pour tous » (1985).

La poussée de l’informatisation fera

craquer les forteresses et brisera les systèmes institutionnels qui lui

résistent, provoquant ainsi de ces catastrophes conséquentes qui se produisent

toujours lorsqu’un pays imite une synergie qui s’est d’abord déployée ailleurs

(ici, aux Etats-Unis) mais dont il n’a assimilé ni les ressorts, ni la

logique, et dont il se refuse à accepter les conséquences.

L’automatisation et ses effets

L’informatique a permis d’automatiser la

production des biens : c’est ce qui explique la baisse rapide de l’emploi

industriel depuis 1975. La structure de l’emploi s’est transformée. L’usine

automatisée emploie peu d’ouvriers si ce n’est pour l’entretien et l’emballage

des produits, tâches qu’il est difficile d’automatiser. Les usines ne sont

plus ses établissements les plus importants et d’ailleurs la production

physique est éventuellement sous-traitée.

Lorsque la production est automatisée le

coût marginal de production n’est rien d’autre que le coût de fonctionnement

de l’automate, qui est faible. L’essentiel du coût de production se trouve

alors dans l’étape antérieure à la production physique, dans la conception du

produit et la programmation de l’automate. C’est évident dans le cas des deux

produits qui fondent la synergie fondamentale du système technique

contemporain, les circuits intégrés et les logiciels : le coût marginal d’une

puce est négligeable, ainsi que le coût marginal du CD sur lequel est gravé un

système d’exploitation ; par contre leur coût de conception est très élevé (de

l’ordre de 10 milliards de dollars pour un microprocesseur).

Depuis les technologies fondamentales du

circuit intégré et du logiciel cette forme de la fonction de coût se répand

vers les produits qui les utilisent : ordinateurs, commutateurs et routeurs

d’abord, mais aussi automobiles, avions etc. Tendanciellement, la part du coût

de conception dans le coût total de production des biens s’est accrue. Le coût

marginal est devenu faible, parfois négligeable.

L’expression « économie de l’information »

que l’on utilise parfois pour désigner l’économie contemporaine reflète

maladroitement ce phénomène – car s’il est vrai que les travaux de conception

se concrétisent par des plans, programmes, organisations etc. et sont donc

constitués d’information, « économie de la conception » aurait été plus exact.

Comme le coût du transport est lui aussi

devenu faible ou négligeable, et que l’entreprise sera d’autant plus

profitable qu’elle pourra écouler le plus grand volume de son produit, elle va

chercher à desservir le marché le plus large possible : elle s’orientera vers

le marché mondial, qui tend à former une seule économie. Dans l’économie

contemporaine, la mondialisation est ainsi endogène.

En raison de la baisse du coût marginal,

la production se fait à rendement d’échelle croissant : le coût moyen de

production diminue lorsque le volume produit augmente. Il aurait pu en

résulter, dans tous les secteurs qui sont touchés, une situation de monopole

naturel : la plus grosse entreprise serait en mesure d’évincer ses

concurrents, car produisant un plus gros volume elle pourrait vendre à un prix

plus bas que le leur. Les autres entreprises n’ont donc pu survivre qu’en

pratiquant une diversification du produit en variétés correspondant chacune

aux préférences d’un segment de clientèle et en se taillant de petits

monopoles locaux dans l’espace des besoins.

L’offre de chaque produit s’est ainsi

éparpillée en une multitude de variétés, de structures tarifaires etc. entre

lesquelles il est devenu difficile pour un consommateur de trouver ce qui lui

convient le mieux. L’offre a donc dû être accompagnée de services qui aident

le consommateur : intermédiation et avant-vente pour le choix du produit,

installation éventuelle, assistance et formation, maintenance et entretien

périodique, assurances, crédit à la consommation etc.

Le produit

s’est ainsi enrichi d’une offre de services : il est devenu un assemblage

(package) de biens et de services

muni de sa propre doublure informationnelle. Le client qui achète une

automobile, produit physique s’il en est, achète en même temps le conseil que

donne un vendeur pour sélectionner le modèle, le service financier du crédit,

les alertes que le constructeur émettra si un défaut se révèle, une garantie

« pièces et main d’œuvre » pour les réparations, un entretien périodique, une

assurance etc. Le concessionnaire dispose, dans son atelier, de programmes

informatiques qui lui permettent de tester et entretenir le véhicule.

Lorsque le

coût réside dans la conception, le risque est élevé : l’essentiel du coût de

production est dépensé avant que l’entreprise n’ait mis une seule unité du

produit sur le marché, qu’elle n’ait reçu la première réponse des clients,

qu’elle n’ait pu connaître l’offre de ses concurrents. Le risque est d’autant

plus grand que la différenciation qualitative se fait non seulement de façon

horizontale, à coût de production équivalent (couleur d’une automobile, d’une

chemise etc.) mais aussi de façon verticale : la pression de la concurrence

incite à accroître le rapport qualité / prix et pousse le coût de production

vers le haut.

L’entreprise contemporaine est donc dans une situation de risque maximum

et, pour le réduire, elle va le partager avec d’autres entreprises. La plupart

des produits seront élaborés par des partenariats ; une ingénierie

d’affaire établit les contrats qui précisent les responsabilités des

partenaires, ainsi que le partage des dépenses et des recettes. Les processus

de production traversant les frontières des entreprises, les SI devront être

interopérables, le partage des données relatives aux coûts et recettes

devra être transparent.

Ainsi, à

l’alliage « EHO – APU » répondent, dans le produit, un alliage « biens –

services », et dans la production un alliage « partenaire – partenaire ». Une

doublure informationnelle, le SI, assure la cohésion de chacun de ces alliages

ainsi que leur articulation mutuelle.

* *

Le passage

du système technique mécanisé au système technique informatisé s’est

accompagné d’une transformation de la structure de l’emploi (cf. graphique 2).

Dans l’entreprise contemporaine elle tend vers une forme spécifique

(les pourcentages ci-dessous indiquent l’ordre de grandeur de chaque catégorie

; ils varient d’une entreprise à l’autre) :

Structure de l’emploi

– la

direction générale

(stratégie,

gestion des ressources humaines, finance, SI) est située dans le quartier

d’affaire d’une grande ville (10 %) ;

– la conception des

produits se fait dans un

bassin de compétence

où les

concepteurs trouvent un contexte intellectuel et universitaire favorable

(Silicon Valley, Sophia Antipolis, banlieue sud de Paris, Grenoble etc.) (20

%) ;

– la

production des biens

se localise n’importe où dans le monde en fonction des contraintes

juridiques, financières, fiscales, douanières etc. et du coût du transport

(10 %) ;

– un

réseau de services

relie des centres

d’exploitation (serveurs, centres d’appel, traitement du courrier et des

messages, intermédiation commerciale, supervision) dont certains sont

proches du bassin de compétence et d’autres disséminés selon les contraintes

linguistiques (20 %) ;

– les

services de proximité

(conseil,

assistance, installation, maintenance sur site), qui nécessitent de nombreux

emplois au contact de la clientèle, sont répartis sur le territoire

géographique selon une densité proportionnelle à celle des clients (40 %).

L’entreprise demande aux concepteurs d’être inventifs, aux agents

opérationnels de faire preuve d’initiative et de sens des responsabilités. Il

en résulte d’importants changements par rapport à la gestion des ressources

humaines de l’ère industrielle. Celle-ci visait à faire intervenir dans des

conditions sociales aussi paisibles que possible une main d’œuvre disciplinée

qui exécutait le travail répétitif nécessaire pour piloter et assister les

machines.

Dans

l’entreprise contemporaine, l’agent opérationnel intervient sur le terrain

dans un processus de production qui doit être rapide et, autant que possible,

sans défauts. L’entreprise lui attribue donc un pouvoir de décision, quitte à

débriefer a posteriori en cas d’incident.

Par

ailleurs les concepteurs et les experts de la direction générale sont des

spécialistes, ainsi que les agents qui travaillent dans les services supports

(à la DSI, la direction des ressources humaines etc.). Or un spécialiste ne

peut faire bénéficier l’organisation de sa compétence que si l’entreprise sait

l’écouter ; de même, elle doit savoir écouter les informations que les

agents opérationnels rapportent du terrain sur lequel ils interviennent.

En outre,

l’entreprise ne peut être efficace que si les diverses spécialités qu’elle

articule savent coopérer : il faut donc que les spécialistes soient capables

d’écouter ce que leurs disent des personnes appartenant à d’autres

spécialités.

Enfin, la

diversification des produits en variété suppose une segmentation de la

clientèle, fondée sur une connaissance approfondie des besoins des clients ;

la relation de service suppose que l’on sache les écouter.

« Écouter

quelqu’un en s’efforçant sincèrement de comprendre ce qu’il veut dire », c’est

la meilleure définition du respect. Dans l’entreprise contemporaine, le

respect envers les salariés, le respect des salariés entre eux, le respect

envers les clients sont devenus des conditions nécessaires de l’efficacité. La

discipline « à la prussienne » qui, pensait-on, s’imposait dans l’entreprise

industrielle de naguère n’est plus de mise.

Cette

économie du respect ne peut se maintenir que si le respect est

réciproque : cela nécessite un commerce de la considération, une écoute

mutuelle qui s’amorce et se prolonge dans la durée.

Ainsi les

contraintes de l’efficacité incitent, de façon certes fortuite, à obéir à

l’injonction morale qui concerne la qualité des rapports humains. Cette

coïncidence rencontre bien sûr l’opposition des prétendus « réalistes » qui,

confondant la violence et l’énergie, estiment que seule la brutalité puisse

être efficace : comme l’informatisation, le commerce de la considération

rencontre des obstacles et suscite des blocages.

Le fait est

cependant que la capacité à écouter, à motiver et animer une équipe d’experts,

que l’écoute attentive des clients sont de plus en plus souvent jugées

nécessaires.

L’expérience du logiciel libre, dont personne ne peut nier la réussite

économique, a confirmé la nécessité du commerce de la considération pour la

réussite des projets et permis de dégager la silhouette apparemment paradoxale

du « dictateur bienveillant », arbitre coopté ou accepté d’une équipe ou de

l’entreprise tout entière.

Violence

et prédation

L’entreprise, exposée au risque maximum, s’entoure de partenaires pour le

répartir. Mais elle sera aussi soumise à des tentations. Quand on n’est pas

sûr de la pérennité de son marché, quand on se sent menacé par les initiatives

des concurrents, il est tentant d’« acheter les acheteurs » – c’est à dire en

bon français de corrompre les personnes qui, dans les entreprises clientes,

sont chargées de comparer les offres des fournisseurs, de dépouiller leurs

propositions etc. Il faudra pour cela constituer une caisse noire, elle-même

alimentée par des rétrocommissions (part de commission qu’un corrompu

rétrocède à l’entreprise), par des versements en liquide effectués par des

personnes que l’entreprise aura obligées ou par divers procédés comptables

illicites (fausses factures etc.).

L’économie

du risque maximum suscite par ailleurs une ambiance particulière : les

entrepreneurs sont des joueurs qui doivent anticiper non seulement les

événements qui se produiront pendant la partie, mais les évolutions de la

règle du jeu elle-même.

Assumant des risques qui, les faisant chuter, peuvent leur faire perdre le

capital de réputation qui est leur principal patrimoine, ils jugent légitime

de s’attribuer des rémunérations parfois extravagantes et

confortées par des stock options. Ces dernières, les rendant solidaires des

actionnaires, les poussent à accroître au maximum la part du profit dans la

valeur ajoutée au détriment des salaires.

Par

ailleurs l’équilibre qui s’instaure sur le marché des produits obéit au régime

de la concurrence monopoliste :

chaque entreprise est en position de monopole envers les consommateurs qui

préfèrent les variétés qu’elle produit, en concurrence par les prix envers

ceux qui sont indifférents entre ses variétés et celles offertes par d’autres.

On retrouve ainsi, dans l’économie contemporaine qui est aussi la plus

efficace, la plus performante que l’humanité ait jamais connue, une structure

qui rappelle la topographie de l’ère féodale : l’entreprise contrôle un

territoire qu’elle domine (une segmentation tarifaire lui permet d’extraire de

chaque consommateur, comme le font les compagnies aériennes, le prix maximum

que celui-ci est disposé à payer) et cherche à évincer ses voisins contre

lesquels elle mène une guerre de razzias et de conquête.

L’économie industrielle a certes été

violente : la concurrence était rude entre les entreprises et entre les

nations, ses implications sociales et culturelles avaient suscité le désarroi

et on peut sans doute compter parmi les catastrophes conséquentes les guerres

auxquelles l’industrie avait d’ailleurs fourni des armes d’une puissance

inédite. Mais quelle que fût sa violence l’économie industrielle s’était

construite sur le principe de l’échange équilibré : nul n’est

contraint, sur le marché, de vendre ou d’acheter à un prix qui ne lui convient

pas.

On trouvait ainsi, à la base de cette

économie sinon dans tous ses développements, un principe paisible. Le fait est

que sous le règne de l’économie industrielle la population humaine a été

multipliée par six et l’espérance de vie par plus de trois : l’humanité

comptait un milliard d’individus en 1800, six milliards en 1999 ; L’espérance

de vie à la naissance

était de 25 ans en 1800, elle est aujourd’hui de 68 ans dans le monde et de 80

ans en France. Certes le nombre ne fait pas la qualité, mais sous l’aspect

quantitatif au moins l’industrialisation n’a pas nui à l’espèce humaine.

A la base

de l’économie contemporaine, on trouve par contre une violence endémique. De

nombreux témoins constatent depuis 1975 une montée de la criminalité en col

blanc,

de la prédation des patrimoines mal protégés (notamment les ressources

naturelles des pays pauvres),

le tout tirant parti des outils que fournit l’APU pour noircir et blanchir les

fonds, pour corrompre discrètement avec la complicité d’Etats devenus des

« paradis bancaires ».

La corruption, touchant l’entreprise et les grands systèmes institutionnels

eux-mêmes (parlementaires, magistrats, douaniers, policiers, journalistes),

sape l’apport d’efficacité de l’entreprise contemporaine.

* *

L’histoire

enseigne que l’humanité a tenté de se suicider chaque fois qu’un nouveau

système technique lui offrait des possibilités qui, étant nouvelles, l’obligeaient

à bousculer ses institutions et à modifier son organisation sociale, ses

échelles de valeurs et ses critères de légitimité. « Plutôt mourir que

changer », telle semble être la devise de notre espèce. Après la Renaissance

sont venues ainsi les guerres de religion ; après l’industrialisation sont

venus les totalitarismes et les guerres mondiales.

L’optimisme

serait donc coupable car les risques sont élevés. Mais le pessimisme n’est pas

de mise non plus : il ne convient pas d’assimiler comme l’a fait Paul Virilio

la « bombe informatique » à la bombe atomique,

ni de la diaboliser après l’avoir réduite à cette numérisation qui provoque

chez le littéraire un frisson d’horreur. L’informatique n’est pas,

répétons-le, bonne ou mauvaise par elle-même ; tout comme le marteau qui peut

aussi bien servir à planter un clou qu’à assassiner, elle fera ce qu’on lui

demande.

Comme elle est puissante, comme elle

transforme le monde dans lequel nous vivons – car, au-delà de l’entreprise sur

laquelle nous nous sommes focalisés ici, elle pénètre avec l’Internet et le

téléphone mobile notre vie quotidienne ainsi que celle de nos enfants – il

importe de la comprendre pour pouvoir la maîtriser et la mettre au

service des valeurs que nous entendons promouvoir.

Cela demande travail et minutie, temps et

patience : l’apprentissage d’un langage de programmation demande autant

d’effort que celui d’une langue étrangère et il faut puiser dans l’arsenal de

la philosophie si l’on veut comprendre les SI. Mais que les clercs prennent

garde, quelle que soit leur fierté professionnelle, à ne pas se comporter

comme ces théologiens qui ont

refusé de regarder dans la lunette astronomique que leur

tendait Galilée : cela ne pouvait rien leur apprendre, pensaient-ils, puisque

tout est déjà dans Aristote et saint Thomas.

D’après Eurostat, ce taux était en 2003 de 75,4 % en Grande-Bretagne et de

74,9 % en Suède alors qu’il était de 70,3 % en France – qui, à cet égard,

se trouve donc dans la moyenne des pays européens.

Gilles Pison

et Nadine Belloc, « La population mondiale...et moi? »,

Population & Sociétés

mai 2005.

Gilles Pison,

« France, 2004 : l’espérance de vie franchit le seuil de 80 ans »,

Population & Sociétés, mars

2005.

« The

theologians who declined, when invited, to look through Galileo’s

telescope, were certainly scholastics and therefore already, as they

thought, in possession of sufficient knowledge about the material

universe. If Galileo’s findings agreed with Aristotle and St Thomas there

was no point in looking through a telescope; if they did not they must be

wrong » (Joseph

Needham,

Science and Civilisation in China,

Cambridge

University Press 1962,

vol.

2 p. 90).